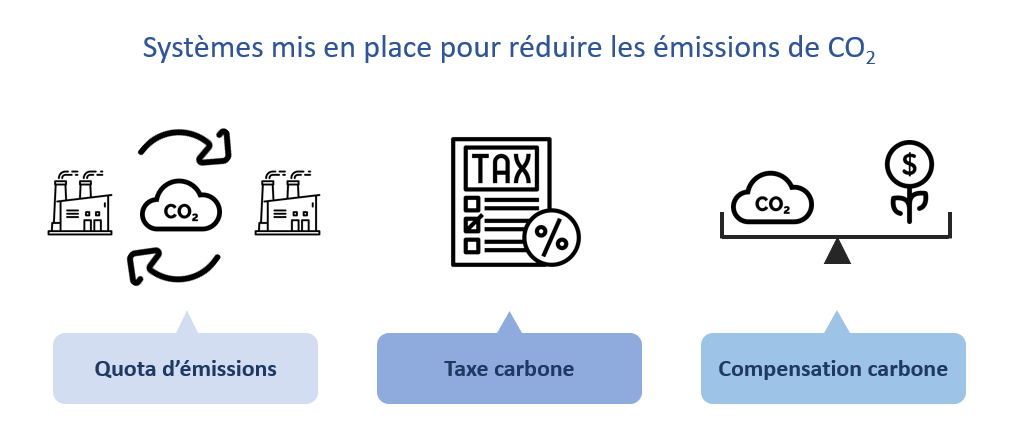

Réduction d’émissions de gaz : les dispositifs mis en place

Dans l’objectif de réduction de la pollution, les différents gouvernements ont instauré plusieurs dispositifs : la taxe carbone, la compensation carbone et les quotas d’émissions. Ces trois méthodes amènent à donner plusieurs formes de prix au carbone. Comment fonctionnent ces mécanismes et quels sont les acteurs en jeux pour chacun ?

Les quotas d’émissions

Dispositif des quotas d’émission

L’Union Européenne a mis en place en 2005 un système d’échange de quotas d’émission de CO2. Cette décision fait suite aux engagements du protocole de Kyoto, visant à réduire les émissions. Les transactions peuvent se faire de gré à gré, ou sur une bourse du carbone. En Europe, le marché du carbone est le « Emission Trading Scheme » (ETS). Les autorités fixent un plafond d’émissions à ne pas dépasser. Puis, les industries et productions d’énergies inclues dans ce dispositif ont un certain nombre de quotas.

L’unité d’échange, le quota, équivaut à une tonne de carbone. Le marché du carbone permet aux entreprises de vendre leurs quotas si elles émettent moins que prévu. Les entreprises polluantes achètent alors leurs quotas manquants sur ce marché. Une entreprise émettant plus que son quota et ne rachetant pas sur le marché est soumise à une amende.

La taxe carbone

A la différence du marché de quotas fixant un plafond des émissions, la taxe carbone donne directement un prix à ce carbone, établi par le gouvernement. Alors que les quotas d’émissions s’adressent aux gros émetteurs, cette taxe concerne, elle, de plus petits émetteurs. Par ailleurs, il existe une exonération pour certains types d’entreprises.

Mise en place en 2014, la taxe carbone, aussi appelée « composante carbone », s’applique sur les taxes intérieures de consommation des énergies fossiles : les produits pétroliers (TICPE), le charbon (TICC) et le gaz naturel (TICGN). Le montant de cette taxe s’applique sur chaque énergie fossile proportionnellement à leurs émissions carbones.

L’objectif de cette taxe est d’atteindre 100 €/tonne de CO2 d’ici 2030. Initialement à 7 €/tCO2 en 2014, elle a donc continuellement augmenté. Toutefois, cette hausse s’est gelée en 2019, suite à des mouvements sociaux en France, contre cette augmentation. La composante carbone s’élève donc à 44,6 €/tCO2 depuis 2018. Pour en savoir plus sur la fiscalité carbone et son évolution, vous pouvez consulter notre article dédié.

La compensation carbone

La compensation carbone repose sur un modèle simple : contrebalancer ses émissions carbone en finançant des projets réduisant les émissions. Cette démarche est généralement volontaire. Tout particulier ou société peut s’y engager, sans avoir aucune obligation à le faire.

Ce principe se base notamment sur le fait que le carbone émit peut être compensé à un autre endroit. Les émissions compensées sont des crédits carbone (en tonne d’équivalent CO2). Ces crédits sont alors échangeables sur le marché du carbone.

Pour effectuer cette démarche, un opérateur spécialisé intervient généralement. Il faut ensuite faire un diagnostic pour évaluer les émissions. La compensation doit répondre à certains critères pour être acceptée. A titre d’exemples, les compensations peuvent se faire dans les domaines de l’efficacité énergétique, la plantation de forêt, les énergies renouvelables ou la gestion des déchets.

Toutefois, ce principe suscite de nombreuses critiques, notamment le fait que certaines entreprises préfèrent payer plutôt que de réduire leurs propres émissions.

Il doit être utilisé en complétement des autres moyens, et utilisé lorsqu’il n’est plus possible de réduire ses émissions.